初めて小説同人誌を作ろうとして、「入稿データはどう作成すればいいんだろう?」と困った経験はありませんか?

どの印刷所に頼めばいいかも分からない、何なら何をどうすれば自作の小説が本になるのかも分からない…。

「折って綴じれば本」とはよく言うけど、そもそも原稿ってどうやって作ればいいの?

そんなお悩みを抱えた同人初心者向けに、商業出版っぽいカッコイイ小説同人誌の作り方を説明します。

用意するもの

- 原稿

- パソコン

- InDesign

- フォント

① 原稿

本にする場合、小説の本文は10,000字以上がオススメです。

特に商業出版のような厚みのある本を作りたいときは、最低でも20,000字以上あるとカッコよく決まります。

私は文庫サイズで200ページ前後の本を出すことが多いですが、組版次第でページ数の増減があるにしろ、だいたい50,000~70,000字くらい書いています。

また、InDesignを使用する場合、自動で段落字下げができるので、段落の頭に全角スペースを入れる必要はありません。

感嘆符(!?)やハートマークの後のスペースはお好みで入れてください。

② パソコン

Windows10/11が問題なく動くスペックであれば問題ないと思います。

現在ではスマホで手軽に入稿データが作れるサービスもありますが、目次や奥付を作ったり、直接文章を編集したりできるメリットを考えると、やはりパソコンの方が自由度も高いです。

多くの印刷所はPDF入稿に対応していますが、入稿フォーマットが指定されている場合もあるので、最初に各印刷所の入稿マニュアルに目を通しましょう。

③ InDesign

今回はAdobeのInDesignというソフトウェアを使って入稿データを作ります。

有料ソフトなので、「初心者には少しハードルが高いかも…」と感じるかもしれません。

私も最初はそう思い、Wordで作ろうとしていたのですが、禁則処理で痒い所に手が届かなかったり、思ったように文字が揃わなかったりで、個人的には物足りなさがありました。

InDesignはプロの現場でも使われているソフトのため、商業出版のようなかっちりした小説が作れるのでオススメです。

また、Adobeを契約すると、みんな大好き筑紫丸ゴシックやモリサワなどの有料フォントを使えるようになるので、表紙や本文にも活かすことができます。

なお、今回の説明にはInDesign 2024を使用しています。

バージョンアップによって表示が変わる可能性もあるので、あらかじめご了承ください。

④ フォント

フリーフォントなどを利用する場合は、あらかじめパソコンにインストールしておく必要があります。

私のオススメは、SS名刺メーカーさんでお馴染みの「源暎こぶり明朝」です。

InDesignで本文を作る方法

用意ができたら、実際にInDesignを使って本文を整えていきましょう。

奥付の作り方については、別の記事で解説する予定なので、今回は割愛します。

ページのサイズを決める

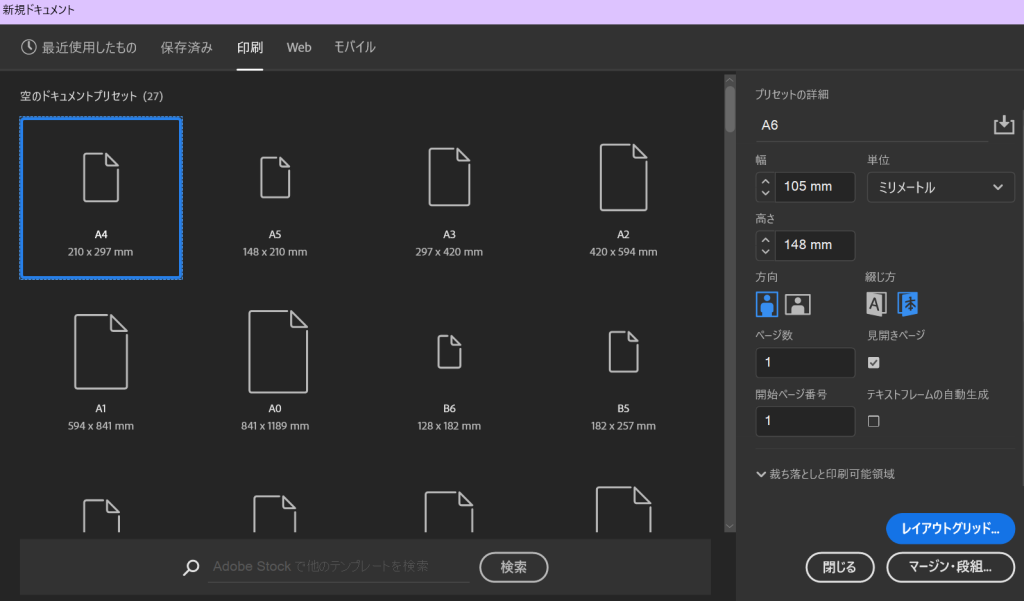

InDesignを起動したら、まずは「新規ファイル」から新しいドキュメントを作成します。

「新規ドキュメント」の作成画面が出てきたら、作りたい本のサイズを設定します。

画面上の「印刷」タブからはA0~A5、B0~B6、新書、四六判などのプリセットが選べるのですが、なぜか文庫本サイズ(A6)はないので、自分でプリセットを作ります。

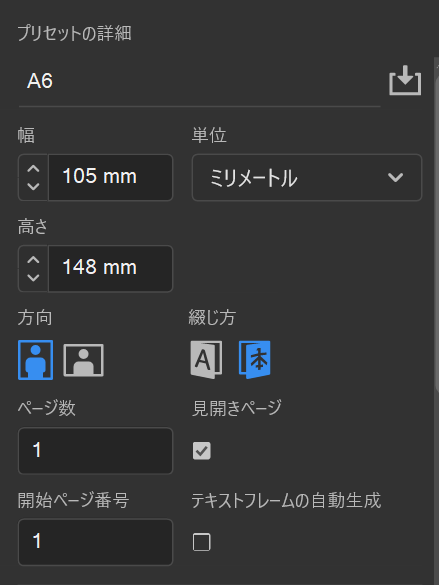

A6は縦148mm×横105mmなので、幅を105mm、高さを148mmに変更します。

方向は縦、綴じ方は右綴じを選択してください。

余談ですが、ここで「テキストフレームの自動生成」にチェックを入れておくと後述の作業が楽になります。

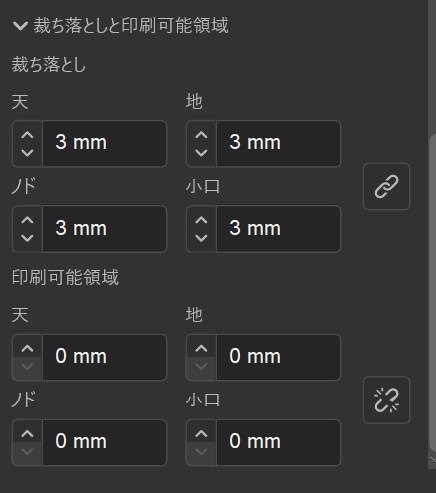

印刷所では、刷り終えた本を製本するとき、ページの端を揃えるため、最後に余った部分を裁断します。

このとき本文が見切れてしまわないように、あらかじめ裁断されてもいい余白(=裁ち落とし)を作っておく必要があります。

多くの印刷所では、裁ち落としを3mm以上設けるように指示されているので、デフォルトのまま弄らないでください。

飾り枠を入れようと考えている人は、特に見切れてしまう可能性があるので、印刷所の注意事項をよく読みましょう。

本文のレイアウトを決める

実際に文章を流し込む前に、まずは本文のレイアウト(=版面)を作る必要があります。

先ほどの画面でドキュメントのサイズや裁ち落としが設定できたら、右下の「レイアウトグリッド」を選択してください。

レイアウトグリッドの設定画面が出てくるので、プレビューを見ながら自分の好みの版面を作り上げていきます。

グリッド書式設定

- 組み方向

縦書きか横書きかのことです。

小説では「縦組み」が基本なので、デフォルトのまま弄らないでください。 - フォント

お好きなフォントを選んでください。

InDesignを立ち上げた時点でインストール済みのフォントしか選べないので、後からフォントを追加した場合は一度InDesignを再起動しましょう。 - サイズ

InDesignでフォントのサイズがQ(級数)という単位で表されます。1Q=0.25mmです。

小説の場合は12~14Qが一般的です。Wordなどで使うpt(ポイント数)でいうと、8.5~10ptくらいに当たります。

主要なサイズをざっくり換算すると、以下のような感じです。

11.2Q=8pt

12Q=8.5pt

12.6Q=9pt

13Q=9.2pt

14Q=9.9pt

14.06Q=10pt

私は12.6Q(9pt)を使うことが多いですが、本のサイズや段組に合わせて12~13Qの間で調整しています。

それぞれのサイズや段組によって美しく見える級数が違うので、文庫本サイズのときは12.6Q、新書は12Q、A5は13Qのような感じで使い分けるのもオススメです。 - 文字垂直比率、文字水平比率

Wordでいうところの「文字の拡大/縮小」です。

文字サイズはそのままに、見かけの大きさを変更することができます。

段落の一文字目だけ大きくしたいみたいなときに使うケースもあります。

特にこだわりがない場合、100%のままでOKです。 - 字間、字送り

字の間隔のことです。

ここを弄るとグリッドがズレるので、特にこだわりがなければ0Hのままにしてください。 - 行間、行送り

行の間隔のことです。

InDesignでは単位がH(歯)になります。Qと同じく、1H=0.25mmです。

デフォルトのままでも大丈夫ですが、私は個人的にもうちょっと狭めの方が好きなので、7~8Hくらいにしています。

ページ数を抑えたいときは、行間を狭くして行文字数と行数を増やし、1ページあたりの文字数を多くすることもあります。

行と段組

- 行文字数

1行あたりの文字数です。

各出版社の文庫本を見てみると、だいたい35~42文字くらいが主流なようです。

ちなみに、Wordで「A6/縦書き/横向き/余白狭い/文字サイズ9pt」を選択すると、1行38文字くらいになります。

行文字数を増やすと下にどんどんグリッドが追加されていくので、後述する「グリッド開始位置」で調整します。 - 行数

1ページあたりの行数です。

各出版社の文庫本を見てみると、だいたい15~19行くらいが主流なようです。

行数を増やすと右にどんどんグリッドが追加されていくので、後述する「グリッド開始位置」で調整します。 - 段数

段組のことです。新書やA5サイズで作る場合は、2段にします。 - 段間

段組の間隔のことです。1段組の場合は使いません。

グリッド開始位置

- 天:ページの上

- ノド:ページの綴じられている方

- 地:ページの下

- 小口:ページの開いている方(小口染め、とか特殊加工でよくありますよね)

ここでは、グリッドの位置(余白の大きさ)を調整することができます。

デフォルトの場合は天と小口の数値を弄ると、自動的に地とノドの数値も変更されるようになっています。

基本的には好みの余白で大丈夫ですが、以下の点に注意してください。

①ノドを狭くしすぎない!

分厚い小説の場合、ページが開きにくくなるため、ノドが狭すぎると読みづらくなります。

印刷所でノドは●mm以上~と案内している場合もあるので、入稿の注意事項を確認しましょう。

②ノンブルやセクションのスペースを確保する!

ノンブル(ページ番号)やセクション(章タイトル)は、いわゆるヘッダーやフッターの要素です。

レイアウトグリッドには本文が流し込まれるので、ノンブルやセクションはグリッドの外に配置することになります。

そのため、天と地の余白にはゆとりを持っておきましょう。

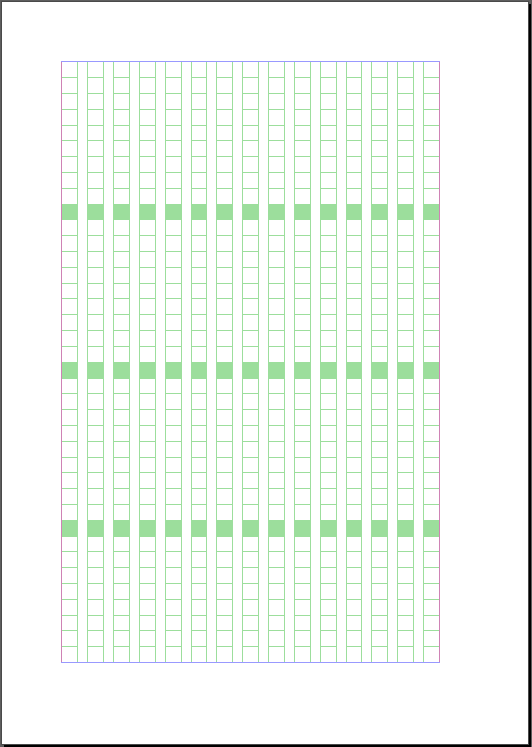

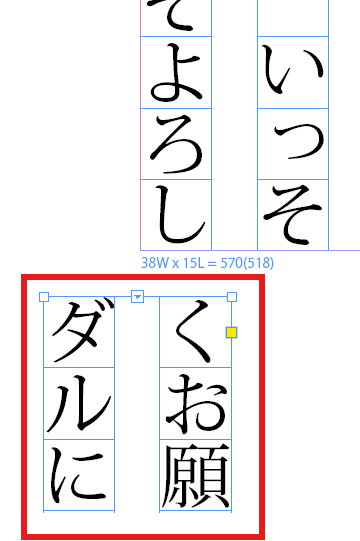

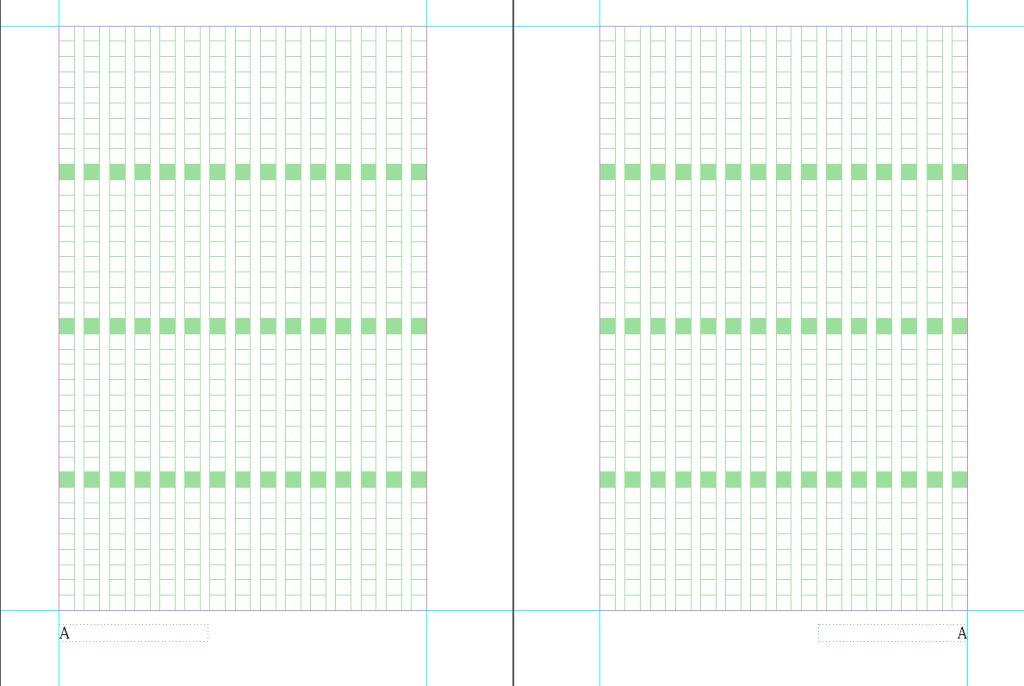

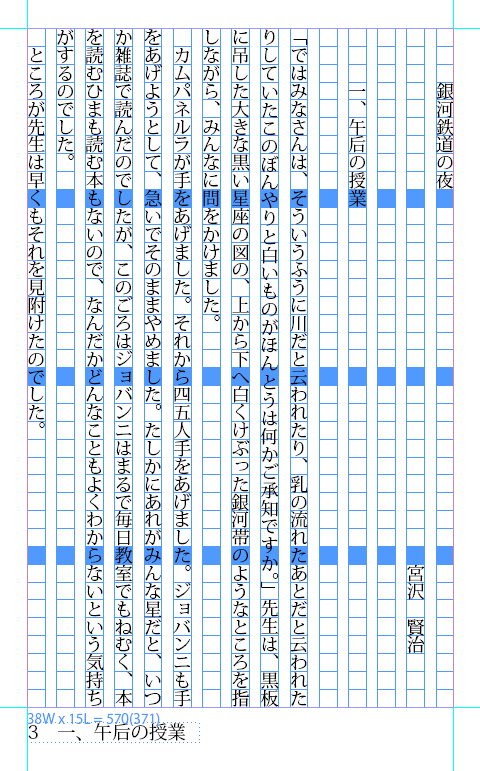

今回は、100ページくらいの本で下側にノンブルとセクションを入れることを想定し、以下のような設定にしてみました。

- サイズ:12.6Q

- 行間:8H

- 行文字数:38

- 行数:15

- 天:12mm

- 小口:12mm

他の項目はデフォルトのままです。

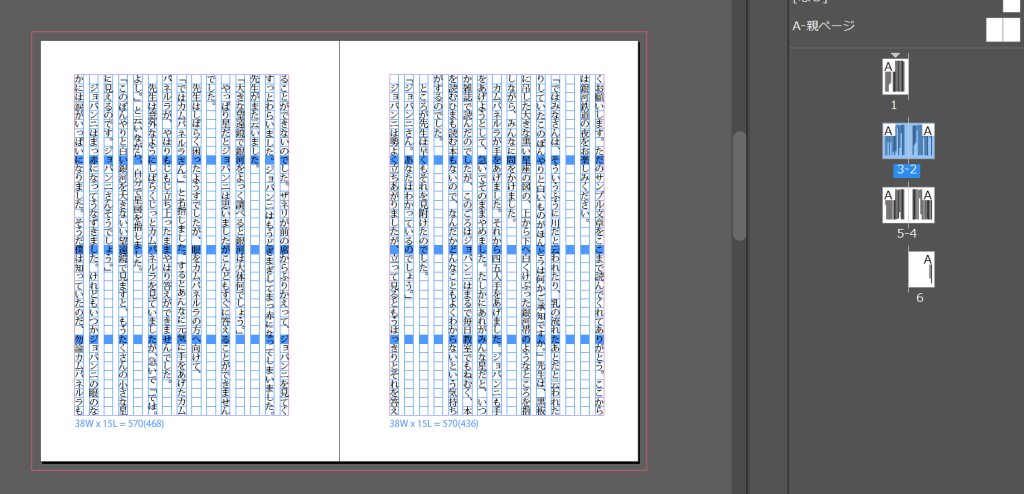

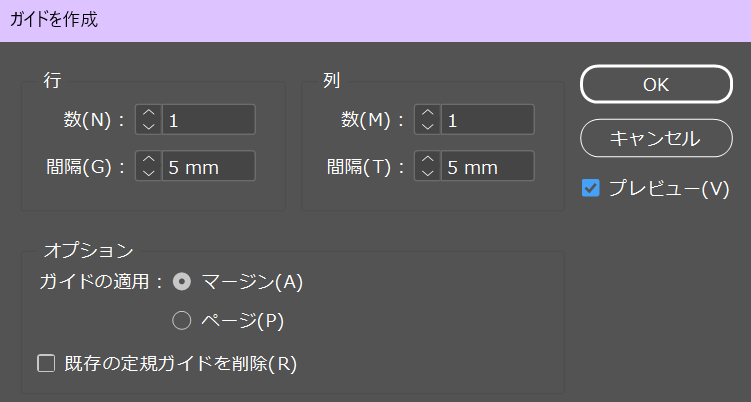

これがプレビューだとこんな感じになります。

プレビューを見ていい感じだったら「OK」を押してください。

レイアウトグリッドができたら、いよいよ小説本文をグリッドに流し込んでいきます。

とはいえ、レイアウトグリッドは原稿用紙のマス目のようなもので、今のままではただの背景でしかありません。

そのため、グリッドに合わせて文章を流し込むための枠を作る必要があります。

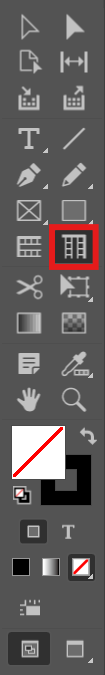

テキストフレームを作る

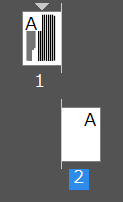

まず、横にあるツールバーから「縦組みグリッドツール」を選択します。

次に、レイアウトグリッドの角をクリックし、そこから対角線を引くように逆の角までドラッグしてください。

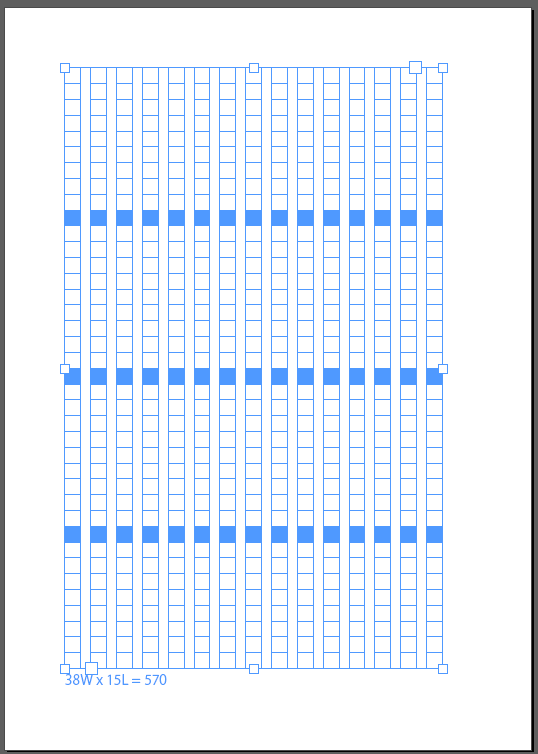

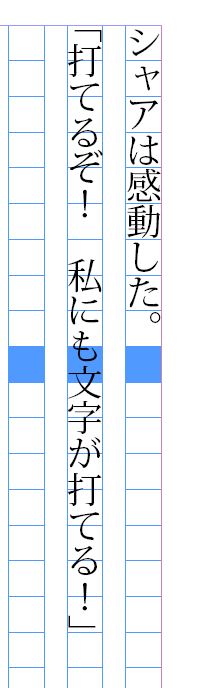

以下のように青いグリッドが表示されたら成功です。

これはテキストフレームと呼ばれるもので、文章をひとかたまりにした枠のようなものです。

今回はレイアウトグリッドに合わせてグリッドタイプのフレーム(=フレームグリッド)ができています。

InDesignでは、直接テキストを打つのではなく、このように大きさや位置を決めた枠の中に文章が埋め込まれるようになっています。

Wordでいうところのテキストボックスのようなイメージです。

ちなみに、先ほどのページのサイズを決めるときに「新規ドキュメント」で「テキストフレームの自動生成」にチェックを入れると、レイアウトグリッドに合わせて自動でテキストフレームが作られるので、すぐに流し込みができます。

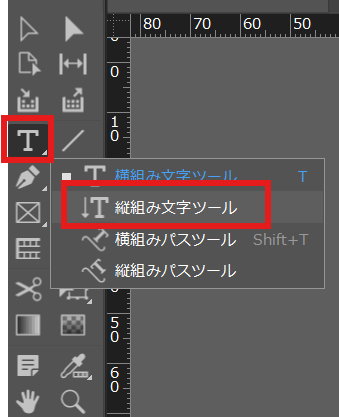

フレームグリッドができたら、ツールバーから「縦組み文字ツール」を選択します。

デフォルトだと「横組み文字ツール」になっているので、長押しして出てきたサブメニューから「縦組み文字ツール」を選んでください。

横組みだと横書き、縦組みだと縦書きのテキストを入力できるので、必要に応じて使い分けましょう。

この状態でテキストフレームをクリックすると、グリッドに合わせてテキストが入力できる状態になります。

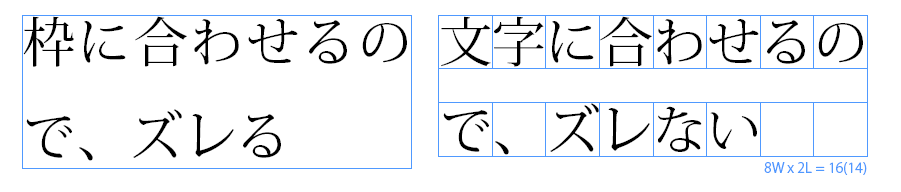

しかし、このままでは「」などの半角記号を入力したときに文字がグリッドからズレてしまいます。

また、段落の字下げもする必要があります。

そこで、本文を流し込む前に字下げの設定をしていきます。

字下げの設定をする

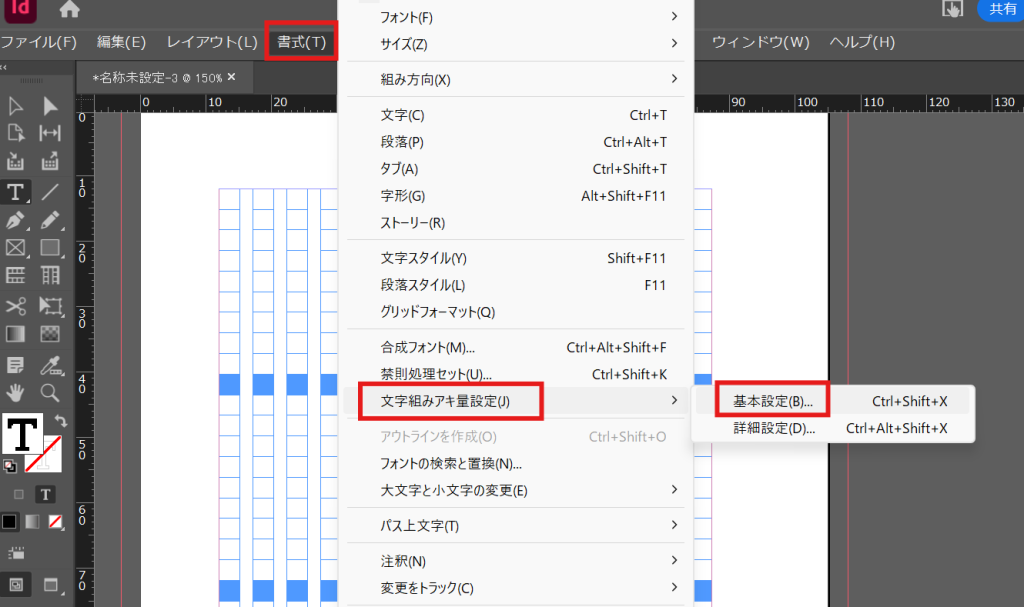

画面上部の「書式」タブから「文字組みアキ量設定>基本設定」を選択します。

以下のような設定画面が出てくるので、右側の「新規」を押します。

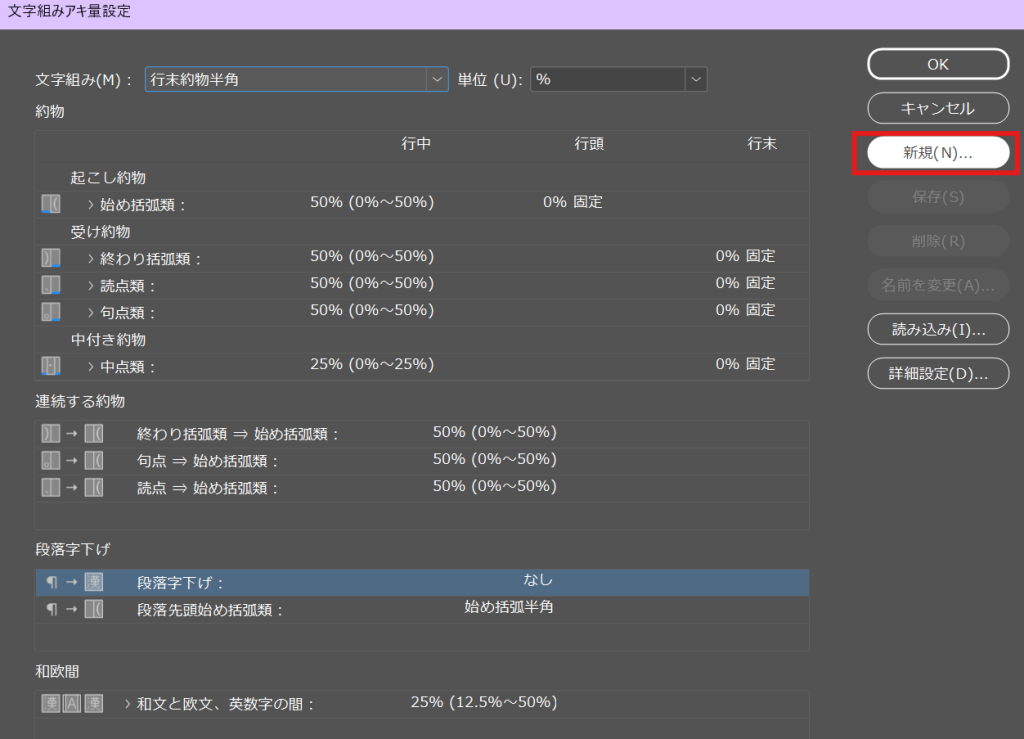

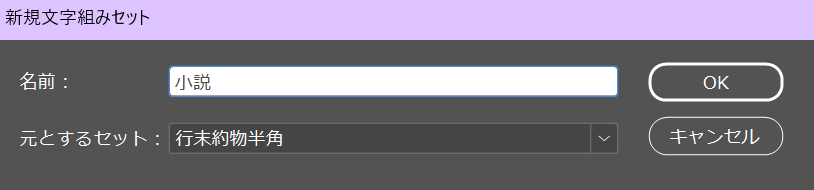

「新規文字組みセット」のポップアップが出てきたら、「元とするセット」を「行末約物半角」にして「OK」を押します。

今回は分かりやすく、名前は「小説」としました。

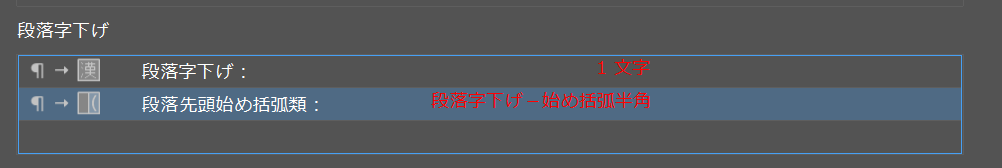

元の文字組みアキ量設定の画面に戻るので、段落字下げの項目を以下のように変更します。

- 段落字下げ:1文字

- 段落先頭始め括弧類:段落字下げ-始め括弧半角

設定画面右側の「保存」を押してから「OK」を押すと、テキストフレームに設定が適用されます。

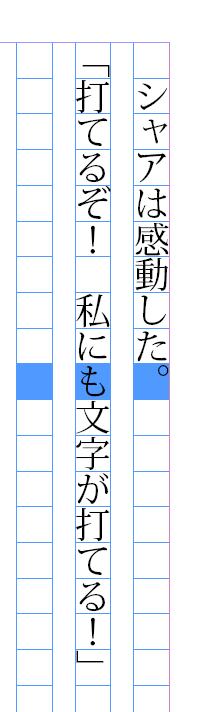

すると、以下のように文字がピシッと揃います。

これで字下げを自動で処理してくれるようになったので、ようやく本文の流し込みに移ります。

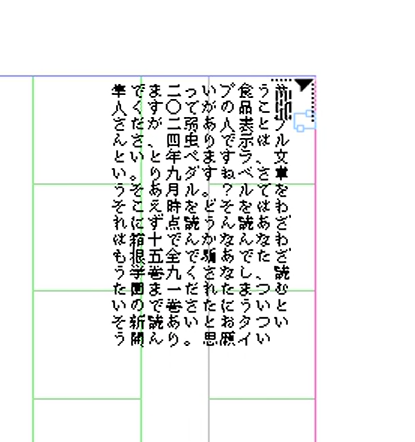

本文を流し込む

先ほどと同様、文字ツールを選択した状態でグリッドをクリックし、小説本文をペーストします。

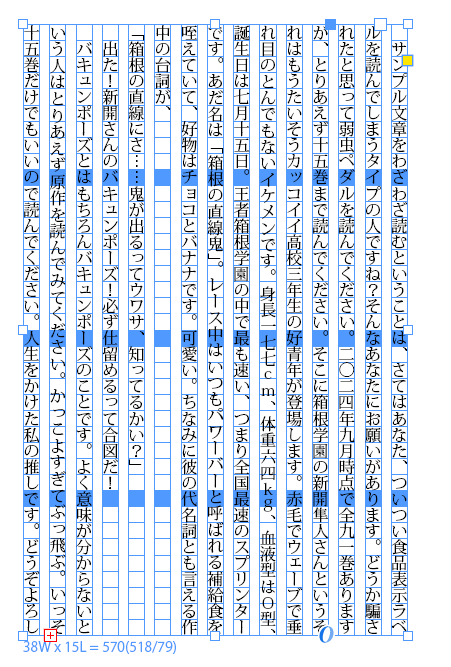

グリッドに本文が流し込まれましたが、このままだと途中で文章が切れてしまっています。

まだ1ページしか作っていないためです。

とはいえ、先にページを作ってからペーストしろということではなく、InDesignには文章に合わせて自動でページを生成してくれる機能があるので、その準備をします。

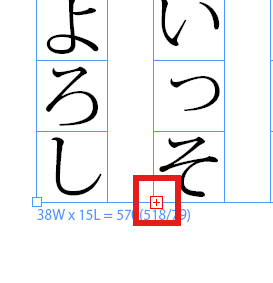

先ほどのテキストフレームの左下に、赤い四角に十字マークの記号があるのにお気づきでしょうか。

これは「オーバーセットテキスト」と呼ばれる状態を表す記号です。

意味はそのまま「文章が枠をオーバーしていますよ」ということです。

「選択ツール」の状態でこの記号をクリックすると、小さい文章の塊のようなものがカーソルにくっついてきます。

その状態で任意の場所をクリックすると、入りきらなかった続きの文章を貼りつけることができます。

※「文字ツール」の状態だとクリックできないので注意してください。

何もないところで貼りつけると上のようになりますが、空のテキストフレームやレイアウトグリッド上に貼りつけると、綺麗にグリッドの中に収まります。

今回は、レイアウトグリッドに合わせて自動生成したいため、2ページ目のレイアウトグリッドに貼りつけていきます。

ページを追加する

ページを追加するときは、画面右側の「ページ」タブから行います。

下の方に四角に十字マークの記号があるので、そこをクリックしてください。

ページが追加されました。

編集画面をスクロールすると、1ページ目の右下に2ページ目ができているはずなので、併せて確認してください。

先ほどのオーバーセットテキストを選択した状態で、2ページ目のレイアウトグリッドの右上にカーソルを当てます。

なるべくカーソルの点線とレイアウトグリッドの角が重なるようにしてください。

その状態でShiftキーを押すと、カーソルのアイコンが蛇のような矢印に変わります。

ただクリックしただけでは、2ページ目のレイアウトグリッドに合わせてテキストが流し込まれるだけで終わってしまいます。

しかし、Shiftキーを押しながらクリックすると、2ページ目以降もテキストが途切れるまで自動でテキストフレームを生成してくれます。

これで本文の流し込みが完了しました。

体裁修正の小技

ここからは、本文の体裁修正に便利な小技をいくつか紹介します。

感嘆符の後にスペースを入れる

※原稿を書く段階でスペースを入れている方には不要な作業です。飛ばしてください。

小説のルールに、感嘆符(!?)の後には全角スペースを入れる、というものがあります。

いちいちスペースを入力するのは面倒ですが、InDesignなら特定の文字列を他の文字列に置き換えることで、ある程度作業を効率化できます。

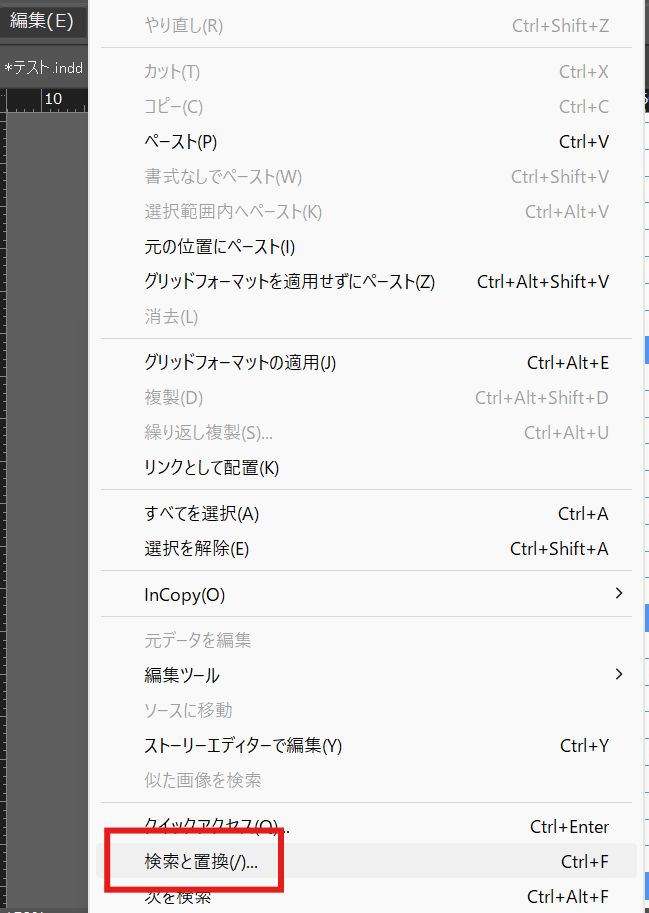

まず、「編集」タブの「検索と置換」をクリックします。

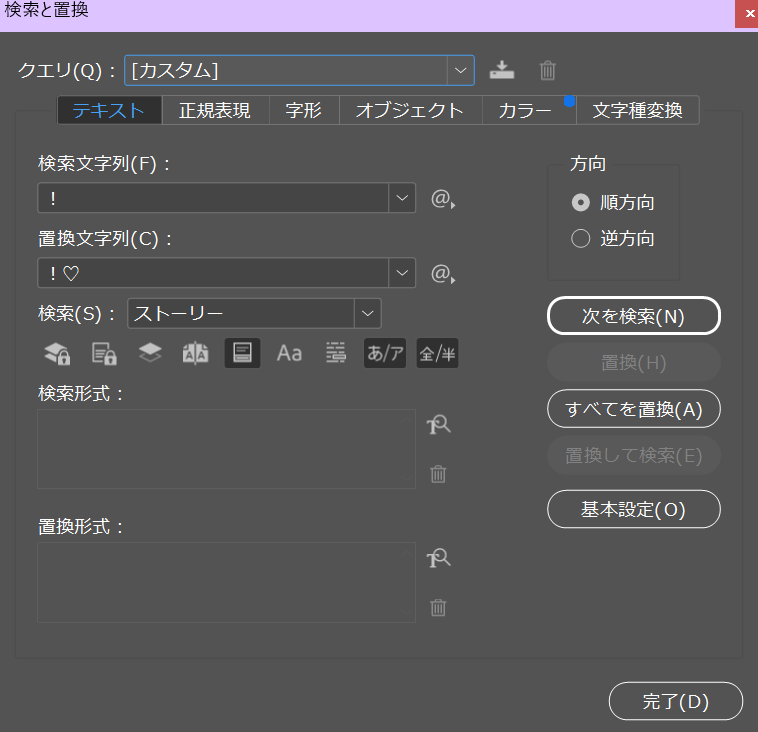

「検索と置換」のポップアップが出てくるので、検索文字列に「!」、置換文字列に「! (全角スペース)」を入力します。

今回は分かりやすくするため、全角スペースの代わりに♡を使っています。

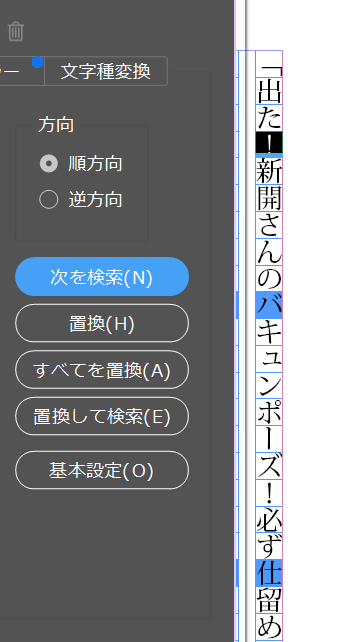

右側の「次を検索」を押すと該当箇所が黒く表示されるので、スペースが必要な場合は「置換して検索」、不要な場合は「次を検索」を押します。

全てチェックし終わったら「完了」を押しましょう。

地道にやるしかありませんが、タイピングするよりは多少楽になります。

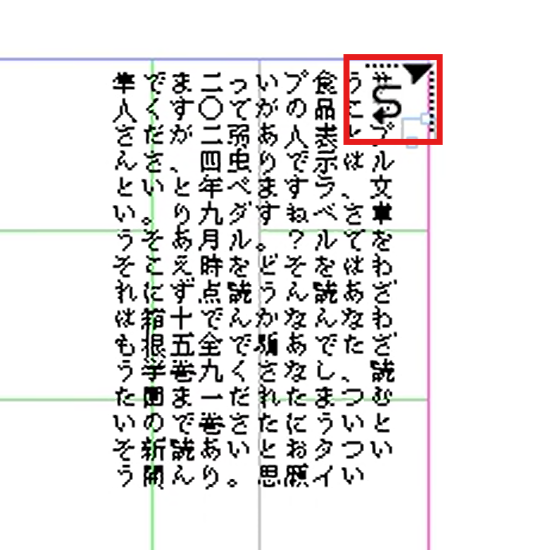

濁点付き仮名を入力する

同人誌に欠かせないもの、それは濁点付き仮名です。

「あ゙っ♡」とか「お゙っ♡」とかいうアレですね。

パソコンの入力システムがMicrosoft IMEの場合は、濁点をつけたい文字を入力した後、「3099」を変換してF5キーを押すと、前の文字に濁点がつけられます。

既に本文を「あ゛」や「あ”」などで書いているときは、先述した「検索と置換」で修正していきましょう。

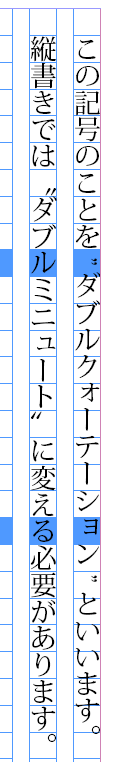

引用符を置き換える

引用や強調に使うダブルクォーテーション(””)は、縦書き用のダブルミニュート(〝〟)に置き換える必要があります。

Windowsの場合はダブルクォーテーションの変換候補に環境依存文字として出てきます。

例に漏れず、「検索と置換」でちまちま置き換えていきます。

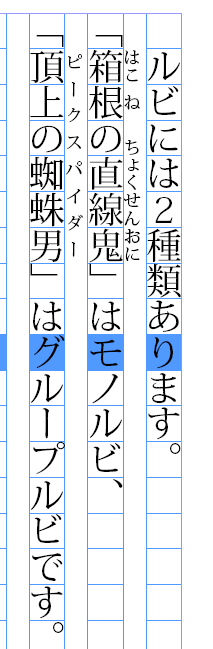

ルビを振る

ルビの振り方には2種類あります。

1つ目は「モノルビ」です。

「本気(ほんき)」のように、1文字ごとにルビを振るものを指します。

2つ目は「グループルビ」です。

「本気(まじ)」のように、複数の文字に均等にルビを振るものを指します。

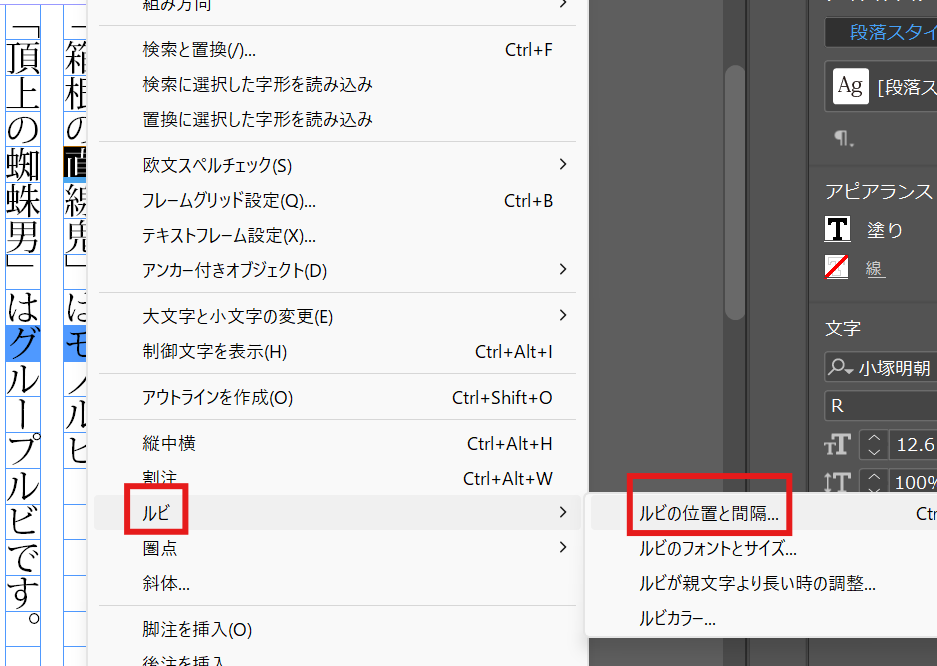

ルビを設定するときは、まずルビを振りたい文字を「文字ツール」で選択します。

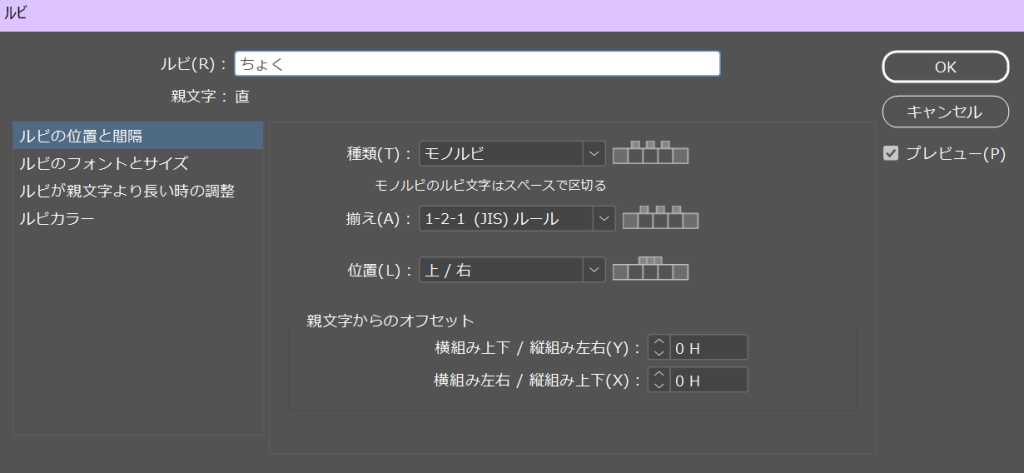

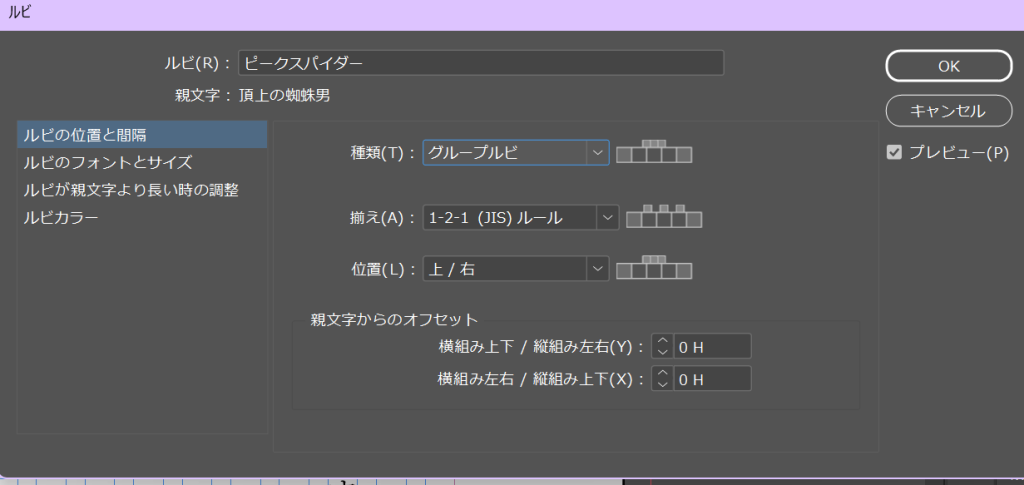

選択した状態で「右クリック>ルビ>ルビの位置と間隔」を選択すると、ルビの設定画面が出てきます。

① モノルビの場合

「ルビ」の欄に読み方を入力し、「種類」は「モノルビ」を選択します。

モノルビは1つの親文字に対して振るものなので、単語ではなく1文字ずつ設定する必要があります。

② グループルビの場合

「ルビ」の欄に読み方を入力し、「種類」は「グループルビ」を選択します。

グループルビの場合は、単語に対してそのままルビを設定すればOKです。

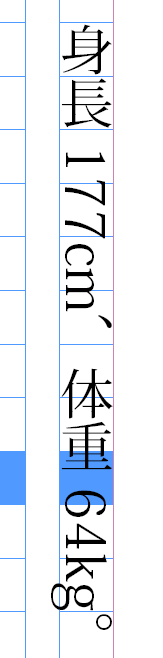

数字や英語を縦書きにする

半角数字や英語は、そのままだと横向きになってしまいます。

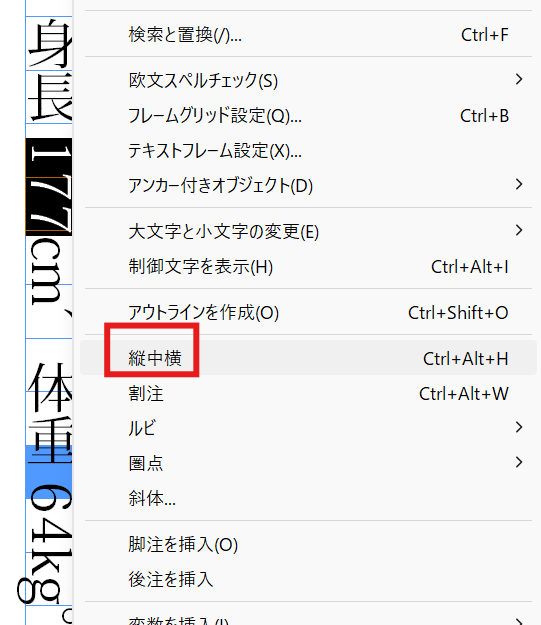

これを縦書きにするときは「縦中横」という機能を使います。

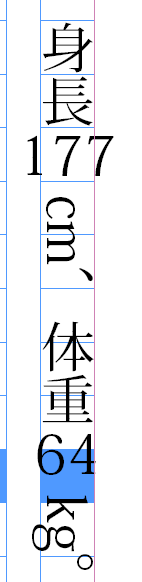

まず、縦書きにしたい数字・英語を「文字ツール」で選択した状態で「右クリック>縦中横」を選択します。

数字が縦書きになりました。

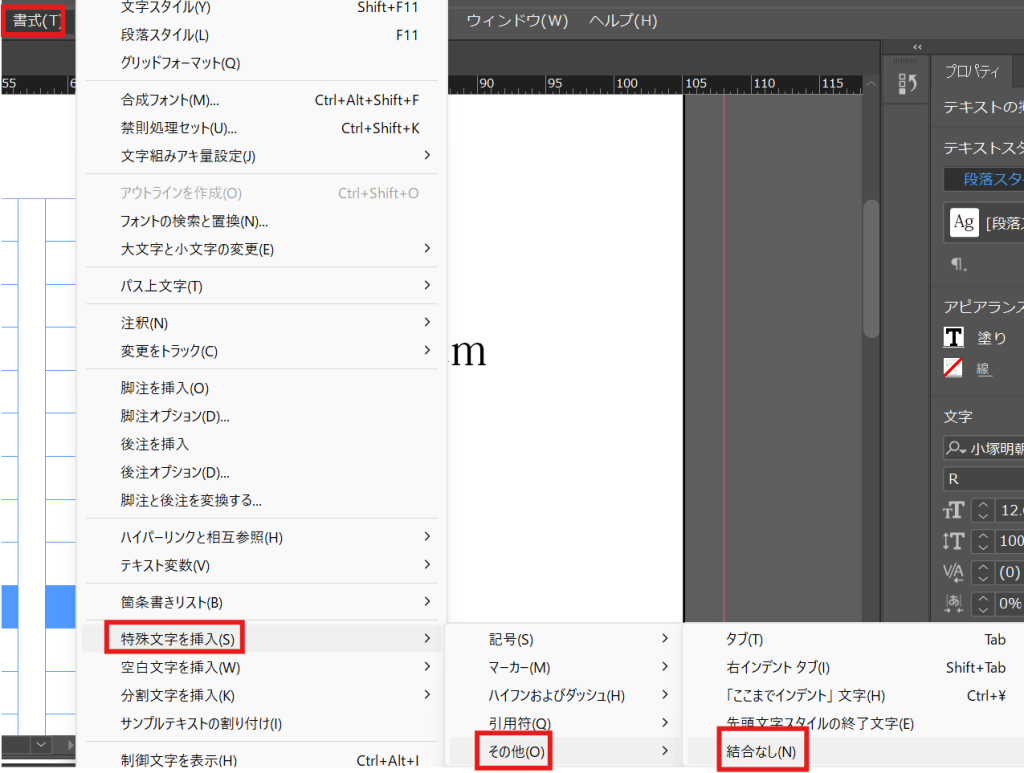

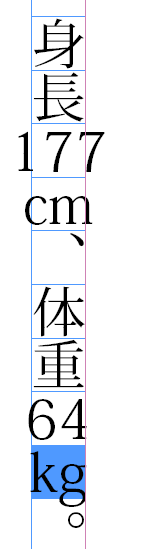

しかし、このまま英語も縦中横にすると、以下のように数値と単位がくっついてしまいます。

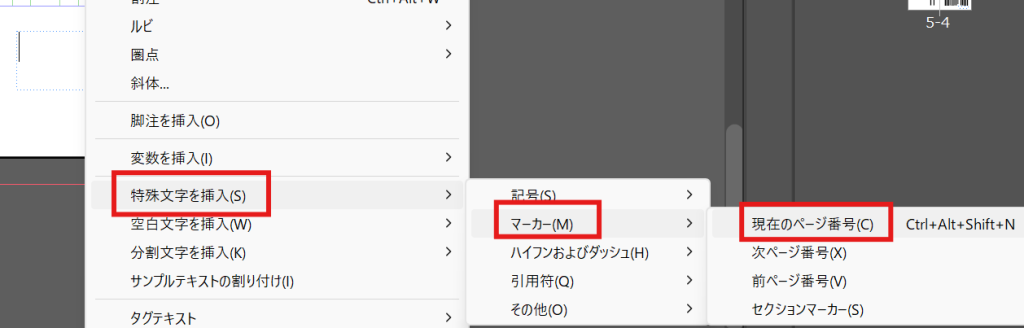

こんなときは、数値と単位の境目にカーソルを合わせた状態で「書式」タブから「特殊文字を挿入>その他>結合なし」を選択します。

数値と単位が分かれ、縦中横が綺麗に整いました。

※そのままだと「g」と「。」が重なってしまうため、画像内では「g」のトラッキングを「200」にして位置を調整しています。

ノンブルとセクションを入れる

ノンブルとは、ページ番号のことです。

落丁、乱丁防止のため、印刷所に入稿するときはノンブルが必須になります。

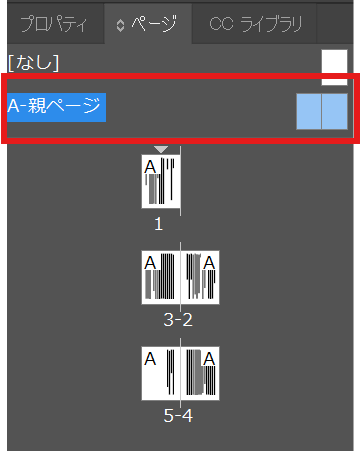

InDesignでは、「マスター」と呼ばれる機能を使うことで、ノンブルやセクション(章タイトル)を自動で入れることができます。

マスターを作る

マスターとは、パワーポイントでいうところのスライドマスターのようなもので、複数のページに共通する土台となるページのことを指します。

ノンブルや飾り枠など、複数のページに共通する要素を一括で設定するためのものです。

お気づきの方もいるかと思いますが、「ページ」タブの上部には「A-親ページ」というものがあります。

ここに表示されているのがマスターです。

また、各ページのアイコンには「A」のマークがついていますが、これは「このページにはAのマスターが適用されていますよ」という意味です。

「A-親ページ」を編集すると、その変更が自動的に各ページに反映されます。

今はまだ「A-親ページ」には何もない状態です。

これからこのページにノンブルとセクションを追加していきます。

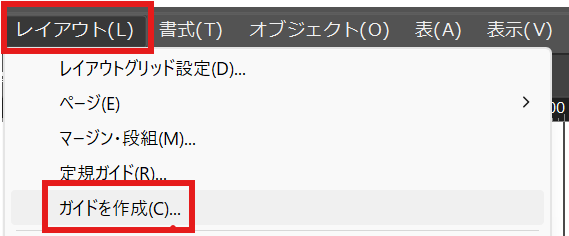

① ガイド線を作る

ノンブルとセクションの位置を決めるにあたり、目安となるガイド線を引きたいと思います。

「レイアウト」タブの「ガイドを作成」を選択してください。

ガイドの設定画面が出てくるので、行の数を「1」、列の数を「1」、ガイドの適用を「マージン」にします。

ガイド線(レイアウトグリッドの延長にある水色の線)ができました。

この線に合わせてノンブルとセクションを配置していきます。

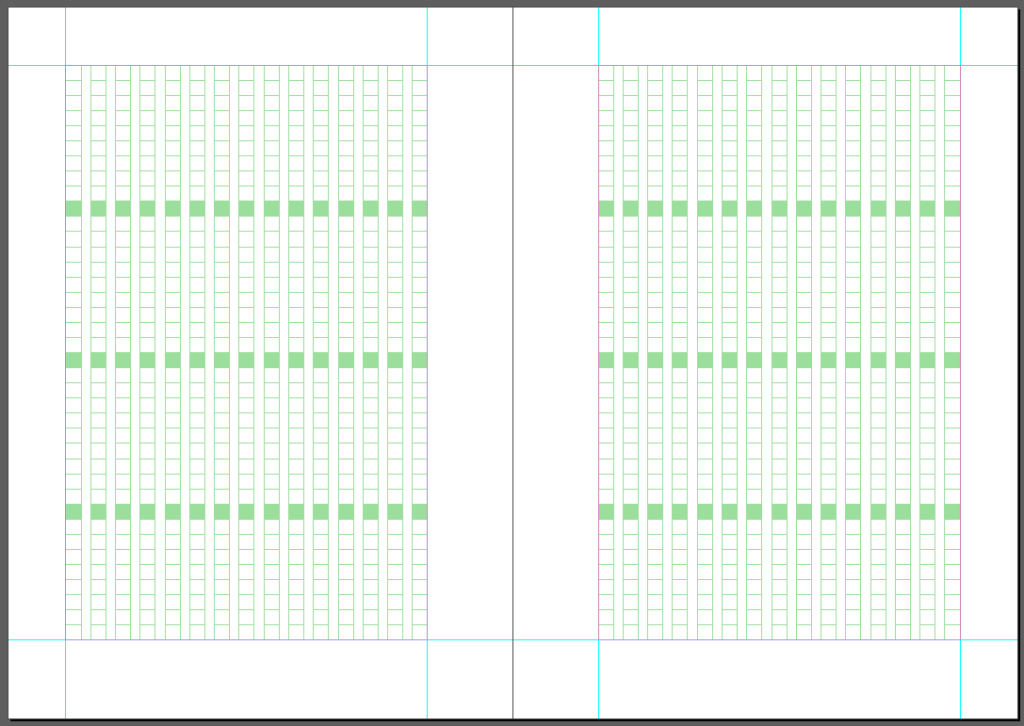

② ノンブルを追加する

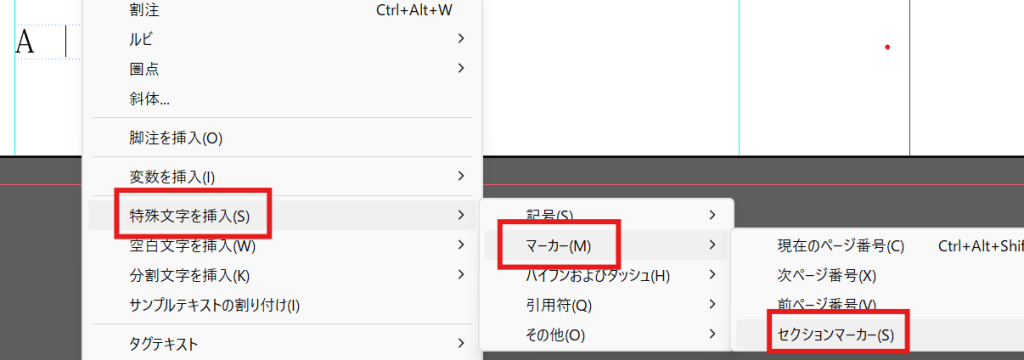

「横組み文字ツール」で任意の場所に四角を作り、「右クリック>特殊文字を挿入>マーカー>現在のページ番号」を選択します。

マスターの場合は、ページ番号の代わりにマスター番号が表示されるので、今回は「A」が表示されていればOKです。

各ページに戻ると、その位置にページ番号がきちんと入っているのが分かるかと思います。

ノンブルは両側のページに入れる必要があるので、もう片方のページにも同様にノンブルを追加します。

その際、「整列」機能を使うと位置が綺麗に揃うので便利です。(長くなるのでここでは省略します)

こんな感じになっていればOKです。

③ セクションを追加する

セクション(章タイトル)を追加する場合は、ノンブルと同様に「横組み文字ツール」を使います。

ノンブルのときは「現在のページ番号」を追加しましたが、セクションを追加するときは「特殊文字を挿入>マーカー>セクションマーカー」を選択します。

追加した位置に「セクション」と表示されていればOKです。

ページ番号とセクションの設定

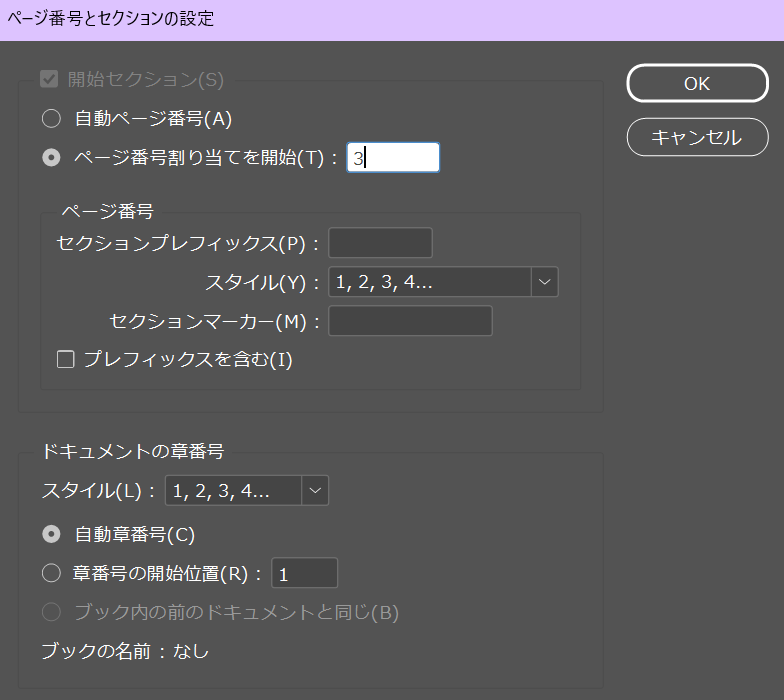

小説の場合、表紙とその裏が1、2ページに当たるので、厳密に言うと本文は3ページ目からになります。

ページ番号の振り方は個人の好みによりますが、扉絵を入れるなどしてページ番号がズレる場合、開始するページ番号を変更する必要があります。

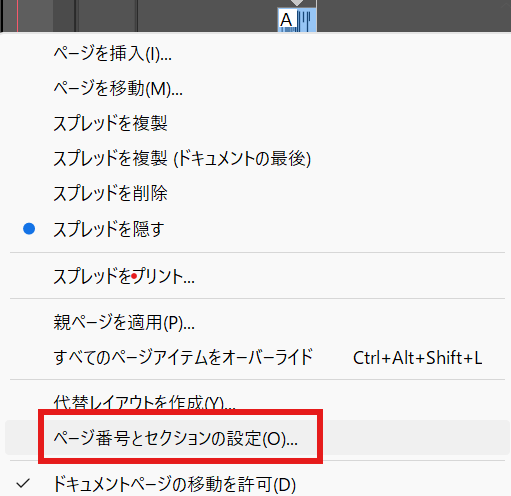

ページ番号の設定は、「ページ」タブから番号を変更するページを選択し、「右クリック>ページ番号とセクションの設定」から行えます。

今回は1ページ目を3ページ目に変更するので、「ページ番号割り当てを開始」に「3」を入力して「OK」を押します。

なお、セクション(章タイトル)はこの設定画面の「セクションマーカー」に入力します。

もし章タイトルを入れる場合は、ここに入力してください。

本文ページが3ページ始まりになりました。

セクションを追加していた場合は、ここで章タイトルが反映されます。

これでノンブルとセクションも完成です。